本ウェビナーでは、静岡県で通販事業を運営されているティーライフ株式会社の営業部コミュニケーション課 課長 森重大様をお迎えし、「カスタマーサポートのCXを改善したティーライフ社の成功事例」というテーマで対談させていただきました。

弊社Bright Pattern事業部エンジニアの白川が、LINE連携で応答率と業務効率を向上させた事例について尋ねていきます。LINEを含めたマルチチャネル運用の4つの課題と解決策についても深堀りしていくのでどうぞご覧ください。

ティーライフ株式会社様の事例はこちらからご覧いただけます。

EC事業における「LINE運用」の目的

白川:森重様、まずは自己紹介と事業の紹介をお願いいたします。

森重氏:ご紹介にあずかりましたティーライフ株式会社の森重と申します。静岡県に本社を構えておりまして、主には健康茶や化粧品を扱っている通販の会社でございます。

「喜んでもらえる喜び」というテーマを掲げ、全国の皆様に健康茶や化粧品をお届けさせていただいているのが主な事業となります。物流倉庫を使った3PL事業ですとか、海外への展開というところで幅広く事業を展開している会社となっております。

白川:通販事業を運営されているというところで、カスタマーサポートの充実がお客さまに満足いただけるかどうかのカギになってくるかと思います。カスタマーサポートについてはどのように対応されていますか。

森重氏:電話、メール、LINEというチャネルを運用しております。既存のお客さまの対応に関してはインハウスのコールセンターのみで対応しています。5席ほどの席数で運用しております。

白川:早速本日のテーマのLINEについてお伺いできればと思います。ティーライフ様がLINEでのサポートを開始されたのはいつ頃ですか?

森重様:2021年頃からスタートしました。

白川:もう4年ほどになられるわけですね。LINEを導入されたきっかけは何でしたか。

森重様:当社のお客さまはカタログなど紙媒体での対応が多いので、「デジタルシフトを図りたい」と考えていました。そうすることで、「お客さまの利便性向上とコールの削減につなげよう」と考えました。

白川:たしかにLINEはカスタマーサポートやマーケティング面で効果がありますよね。

ーーー

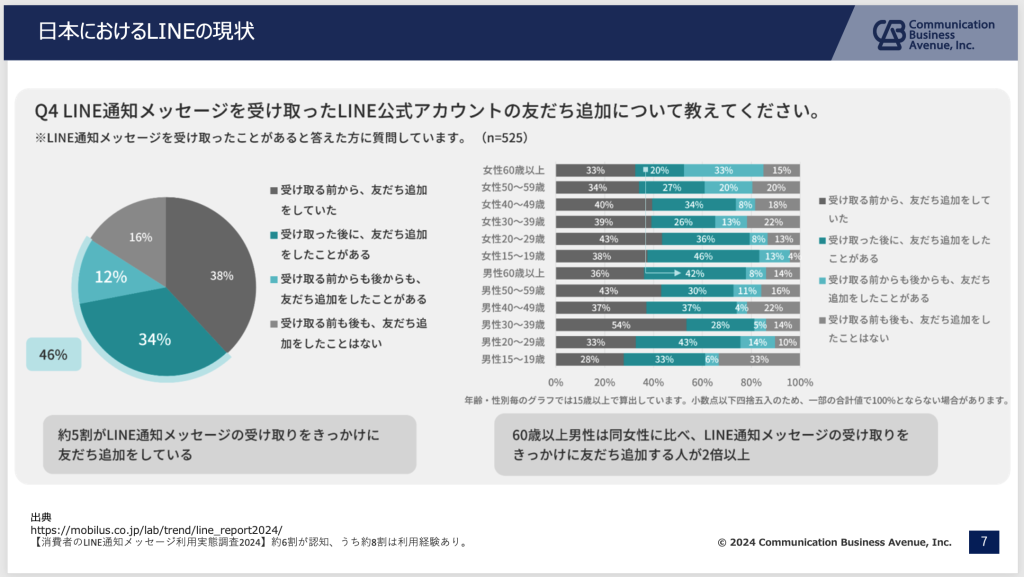

ここで少しLINE通知メッセージの効果についても触れさせてください。

LINE通知メッセージとは、企業の公式アカウントから利便性の高い通知を受け取れる機能のことです。今ご覧いただいているような通知がお客さまに届きます。きっとご視聴の皆さまも利用されたことがあるかもしれません。

ある調査によりますと、公式アカウントを友だち登録している人のうち約半分はこの通知メッセージをきっかけとして友だち登録をしたとのことです。

友だち登録をしていただければ、それをきっかけとしてさらなる販売促進や問い合わせハードルの低減にもつなげられますので、この通知メッセージという機能もひとつLINEを導入するうえで魅力となり得ます。

ーーー

さて、電話やメールに加え、LINEといった多様なチャネルを運用していくのは簡単ではないですよね。LINE導入後になにか問題は生じましたか。

LINE運用で見えてきた4つの課題

森重様:主に4つの課題がありました。

まず一つ目は、ツールの分断です。電話、メール、LINEで別々のツールを使っていたため、進捗状況が見えづらく、業務効率が低下していました。

白川:なるほど、複数のツールを使うことで、情報の一元化ができていなかったんですね。

森重様:その通りです。とくにLINE対応では、複数のコミュニケーターが同時に同じ顧客の画面にアクセスしてしまうことがありました。

白川:そうなってしまう原因は何でしたか?

森重様:当時のシステムでは、各コミュニケーターにLINEの問い合わせが着信する仕組みはありませんでした。なので、定期的にLINEの問い合わせを確認しに行かなければいけなかったんです。

確認画面を見に行くタイミングが複数のコミュニケーターで被ってしまうと、複数のコミュニケーターが同じお客さまへの返信を作成してしまうこともありました。対応が非効率的になっていたんです。それを防ぐために、センター内では直接声をかけあうことをしていました。

白川:それですとLINEを導入しても、スムーズな対応を行うことが困難ですね。2つめの課題はどんな点でしたか?

森重様:加えて稼働率の低下という問題もありました。チャネルを横断した対応ができていなかったんです。電話担当のコミュニケーターは電話の対応のみ、メール担当のコミュニケーターはメールの対応のみというような運用になってしまっていました。

なので、入電がない時間帯にメール対応を行ったり、LINEの返信を行ったりすることができませんでした。当社の入電数は時間によってかなり幅がありますので、これは大きな問題でした。

白川:チャネルを増やせば増やすだけ、人手が必要になってしまうということですよね。せっかくLINEという有用なチャネルを追加しても、導入そのものがデメリットになってしまいますね。

森重様:はい、さらにレポートやKPI分析の不十分さもありました。以前のシステムではレポート機能のカスタマイズが思うようにできず、問い合わせ内容や件数の詳細な分析が困難でした。LINEに関しても肌感でしか判断できていなくて、「平均1回返すのに3分くらいかかっています」程度の分析しかできていませんでした。

あとは、スーパーバイザーのモニタリング機能にも不満がありました。リアルタイムモニタリングが不十分で、応答率や後処理時間を迅速に把握できない状況でした。LINEに関してはそもそもモニタリング自体できていなかったので、これも業務の改善に向けて大きな障害でしたね。

白川:なるほど、分析やモニタリングがしっかりしないままチャネルを増やしていくと混乱が起きてしまいますね。やはりマルチチャネルを運用するためには、しっかりとした基盤が大切だと考えさせられます。

そこで、新たなコールセンターシステムの選定に取り掛かられたとのことですね。

後半の内容

- LINE運用をスムーズにした4つの解決策

- ティーライフ株式会社が実践するLINE対応をデモ体験!

- ティーライフ株式会社がCXを成功させた3つのポイントとは?

メールアドレスを入力して全文を読めます